Voilà déjà trois ans que Geert Vens, qui vit à la campagne à Kruisem, ne touche plus aux légumes de son jardin. En 2022, il apprend que son sol est pollué, notamment à cause des PFAS provenant d’une ancienne décharge à moins d’un kilomètre de chez lui. « Avec notre association Zaubeek Gezond, nous avons fait analyser notre sang pour détecter la présence de PFAS, et j’ai découvert que j’en avais des taux élevés. L’eau que j’utilisais pour arroser mon jardin est contaminée », raconte-t-il.

En théorie, une couche d’argile sous la décharge aurait dû empêcher la pollution. « Mais les mesures de l’OVAM montrent que, dans la pratique, les lixiviats toxiques s’infiltrent jusqu’à la nappe phréatique. » Aujourd’hui, la situation semble irréversible, car « le nouveau propriétaire a obtenu un permis de construire… sans devoir dépolluer le terrain au préalable ».

Autour de la décharge, une « zone sans regret » a été délimitée, mais elle ne couvre pas la maison de Geert. Dans ces zones, il est recommandé de ne pas utiliser l’eau de la nappe phréatique pour arroser les potagers, ni de consommer les œufs de ses poules. En Belgique, on compte déjà des centaines de ces zones, avec Zwijndrecht et Renaix parmi les cas les plus connus en matière de pollution aux PFAS.

C’est en 2021, lors des travaux pour la liaison Oosterweel à Anvers, que la cartographie des PFAS en Belgique a débuté : le sol excavé s’est avéré chargé de ces « polluants éternels ». La pollution venait de l’entreprise chimique 3M, installée à Zwijndrecht, et s’est propagée à cause du déplacement du substrat. Après une commission parlementaire et la nomination d’un coordinateur PFAS, nous comprenons aujourd’hui beaucoup mieux comment ces substances se propagent.

Manger, boire… et absorber des PFAS sans le savoir

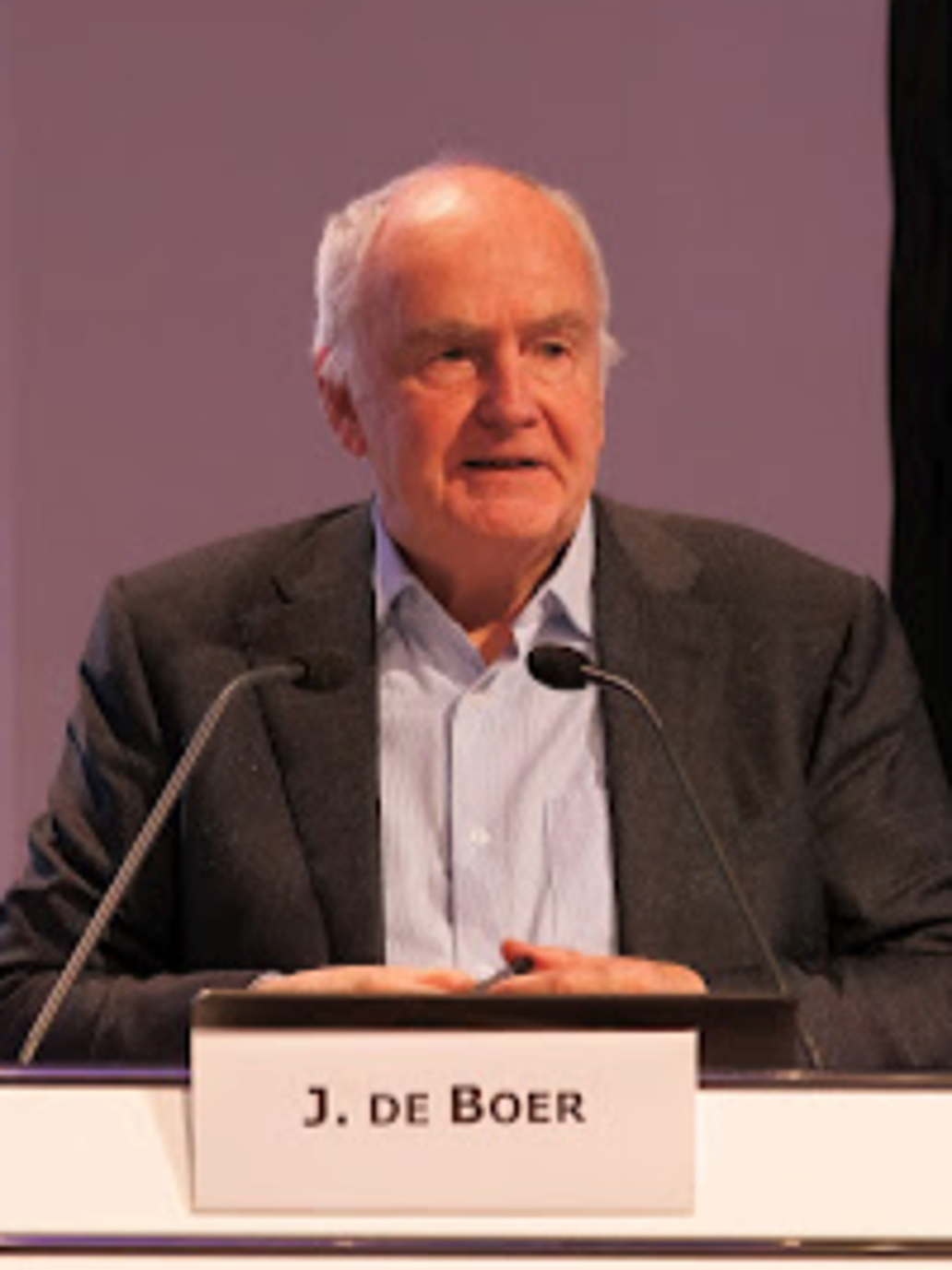

Jacob de Boer est professeur de chimie environnementale et de toxicologie à la Vrije Universiteit d’Amsterdam, et la référence absolue en matière de PFAS. Il explique comment ces substances s’infiltrent partout, jusque dans notre assiette. « La plupart des PFAS sont trop petits pour être filtrés par les stations d’épuration. Quand ils sont rejetés par les usines qui les fabriquent ou les utilisent, ils finissent dans les rivières, puis dans l’eau potable et dans les produits agricoles. On y est donc exposés sans même le savoir, via la nourriture et les boissons. Dans l’eau, ils peuvent aussi s’accumuler dans les poissons ou d’autres aliments. Même les œufs de nos poules peuvent en contenir, car le jaune attire particulièrement les PFAS. C’est pour ça qu’aux Pays-Bas, les autorités recommandent d’arrêter d’en consommer. »

Depuis que ces conseils sont suivis à Zwijndrecht, les taux de PFAS dans le sang des habitants ont commencé à baisser, d’après les dernières analyses. Mais combien de temps va-t-on devoir continuer ainsi ? Pour Tim Deweerdt, enseignant et membre d’un groupe d’action à Kortemark, en Flandre occidentale, où la pollution vient d’une entreprise de traitement des déchets, ce n’est pas suffisant : « Dire aux gens de ne plus manger les œufs de leurs poules ou les légumes de leur jardin, ce n’est pas une solution. Ce qu’il faut, c’est arrêter la pollution et dépolluer les sols. Les « zones sans regrets », ce ne peut pas être une solution définitive. C’est aux pollueurs, pas à la population, de changer de comportement. »

Des rejets toujours autorisés

Mais l’alimentation n’est pas la seule source d’exposition. Selon le professeur de Boer, nous pouvons aussi inhaler des PFAS via la poussière domestique ou l’air ambiant, surtout près des sites de production ou des incinérateurs. Même le contact avec la mousse des extincteurs est un facteur de risque.

En théorie, nous devrions mettre fin à toute exposition aux PFAS. Mais aujourd’hui encore, les entreprises peuvent continuer à en produire et à en rejeter dans l’air ou dans l’eau. Pour la plupart des PFAS, une autorisation est nécessaire si les eaux usées dépassent 20 nanogrammes par litre. Mais il suffit d’ajouter assez d’eau pour diluer et respecter la limite. « En effet, confirme Sofie Thijs, professeure spécialisée dans la dépollution à l’UHasselt. Il serait plus judicieux de fixer une quantité maximale de PFAS à rejeter, et pas une concentration par litre. Surtout qu’on parle de substances qui ne se dégradent jamais. »

Jacob de Boer ajoute : « Aux Pays-Bas, on fixe une quantité annuelle maximale. Actuellement, le maximum est de 2 kg par an pour Chemours, par exemple. Les autorités peuvent ainsi contrôler la quantité totale et décider du nombre de permis à délivrer. »

Le principe du pollueur-payeur

Si les normes de rejet ne suffisent pas, que faire ? « La seule chose qui marche, c’est le principe du pollueur-payeur », affirme Sofie Thijs. « Les entreprises veulent à tout prix éviter de devoir payer des indemnités qui peuvent se chiffrer en millions, voire en milliards. C’est le meilleur moyen de les pousser à chercher des alternatives rapidement. » Mais il faut rester vigilant sur les substances de remplacement, prévient Jacob de Boer : « Le bisphénol A a été interdit car il perturbait l’équilibre hormonal, mais il a été remplacé par le bisphénol S… qui n’est pas vraiment mieux. »

Chanvre et tournesol : la dépollution par les plantes

Il y a tout de même de l’espoir : il est possible d’extraire les PFAS des sols contaminés. La méthode la plus courante consiste à excaver le sol et à le traiter dans des sites spécialisés, où il est lavé pour séparer le sable propre de la matière organique contaminée.

Une alternative plus innovante, la phytoremédiation, utilise des plantes à croissance rapide comme le chanvre ou le tournesol, qui absorbent les PFAS grâce à leurs racines et tiges. L’eau s’évapore par les feuilles, mais les PFAS y restent piégés. Selon le degré de pollution, il faut parfois plusieurs cycles de culture et de récolte pour assainir un terrain.

Mais que faire des PFAS ainsi piégés ? « Le mieux, c’est de les détruire », explique Jacob de Boer. « On peut les incinérer par pyrolyse, c’est-à-dire les brûler sans oxygène à au moins 1.200 degrés, pour qu’il ne reste aucun résidu. » Ce procédé consomme beaucoup d’énergie, mais des innovations voient le jour : « Aux Pays-Bas, quelqu’un a découvert qu’en cuisant des boues polluées à 1.200 degrés pour faire des briques, on pouvait éliminer totalement les PFAS. »

Stopper la production à la source

Mais dépolluer n’a de sens que si nous arrêtons d’introduire de nouveaux PFAS dans l’environnement, insiste Jacob de Boer : « Il faut couper la production à la source. Si nous arrêtons de produire des PFAS, le problème ne sera pas réglé du jour au lendemain, mais il ne s’aggravera plus. Et pour certains usages, il existe déjà des alternatives, y compris pour les extincteurs ou les vêtements, comme le fait la marque Patagonia. »

L’UE travaille actuellement à l’interdiction des PFAS. « Mais c’est un processus interminable, déplore Jacob de Boer, à cause du lobbying industriel qui multiplie les objections qui nécessitent de nouvelles études. Aujourd’hui, on parle de faire passer la période de suppression de 5 à 12 ans ! »

À chaque nouvelle version, les exceptions se multiplient aussi. « Dans le premier projet, il y avait 30 exceptions, maintenant on en compte déjà 83 ! À ce rythme, l’exception va finir par devenir la règle. Il n’y aura jamais assez de pression pour en finir avec les PFAS. Qu’on en utilise pour un pacemaker ou un rein artificiel, passe encore, mais il faut que les exceptions s’arrêtent là. Il est urgent que l’UE avance enfin sur ce dossier. »

Mieux vaut prévenir que guérir

« Pour l’instant, tout le monde parle des PFAS, mais je peux déjà vous dresser la liste des prochaines substances qui vont poser problème », prévient Jacob de Boer. « La vraie solution, selon lui, serait de tester systématiquement tous les produits chimiques avant leur mise sur le marché. C’était d’ailleurs l’objectif de la directive européenne REACH : obliger chaque entreprise qui souhaite lancer une nouvelle substance à fournir des tests pour permettre aux autorités de décider si elle peut être commercialisée ou non. Mais pour l’instant, cela n’a encore jamais été appliqué. »

Comment expliquer ce blocage ? « Les autorités de contrôle manquent de moyens. Elles se concentrent donc uniquement sur les substances qui posent déjà un problème avéré. Et lorsqu’elles veulent les interdire, elles sont confrontées à une levée de boucliers de toute l’industrie parce qu’elles touchent à leur modèle économique. Les entreprises sont aussi très réticentes aux tests préalables, qu’elles voient comme un frein à leur marché. Lors d’une récente réunion avec Jessica Roswall, commissaire européenne à l’Environnement, j’ai insisté sur l’importance de ces tests, mais sa réaction m’a déçu. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle s'exclame ‘Quelle bonne idée !’, car elle et son équipe connaissent bien le dossier », raconte Jacob de Boer.

Pourtant, il serait temps que les pouvoirs publics s’informent davantage, estime-t-il : « Aux Pays-Bas, près de 100 personnes travaillent sur la question des PFAS à l’institut national de santé publique et d’environnement. Si la directive était vraiment appliquée, plus personne n’aurait à s’en soucier. » Et avec l’intelligence artificielle, il craint une augmentation massive de la création de nouveaux produits chimiques : « On va devenir bien plus créatifs. Je crains le pire. Les tests préalables sont donc plus nécessaires que jamais », conclut Jacob de Boer.

Merci pour votre commentaire!

Confirmez votre commentaire et cliquant sur le lien que vous avez reçu par e-mail