Dans le classement des producteurs d’électricité verte publié chaque année par Greenpeace, des coopératives d’électricité ayant chacune obtenu un score de 20/20 occupent le top 3. Ce score est dû au fait que 100 % de l’électricité qu’elles fournissent provient de sources renouvelables, sans être mélangées à de l’énergie provenant par exemple de la biomasse, et encore moins d’origine fossile ou nucléaire. En outre, elles investissent uniquement dans les énergies renouvelables.

En plus de provenir de sources renouvelables, leur énergie est également locale, souvent produite par leurs propres éoliennes ou par des panneaux solaires installés sur le toit d’une école, d’un hôpital ou d’un home. Les organisations injectent dans le réseau l’électricité qu’elles ont produite et n’ont pas utilisée elles-mêmes, afin qu’elle soit distribuée aux clients de la coopérative. En d’autres termes, si vous cherchez de l’électricité véritablement verte et locale, l’idéal est de s’adresser à une coopérative d’énergie.

En Flandre/Belgique, quelque 135.000 ménages sont déjà affiliés à ce genre de structure. La particularité de ces coopératives est qu’il faut d’abord acheter une part pour pouvoir devenir client. Dès que vous détenez une part, en plus d’être client, vous devenez copropriétaire. Il n’y a plus de contradictions entre les intérêts des clients et des actionnaires, puisqu’il s’agit des mêmes personnes.

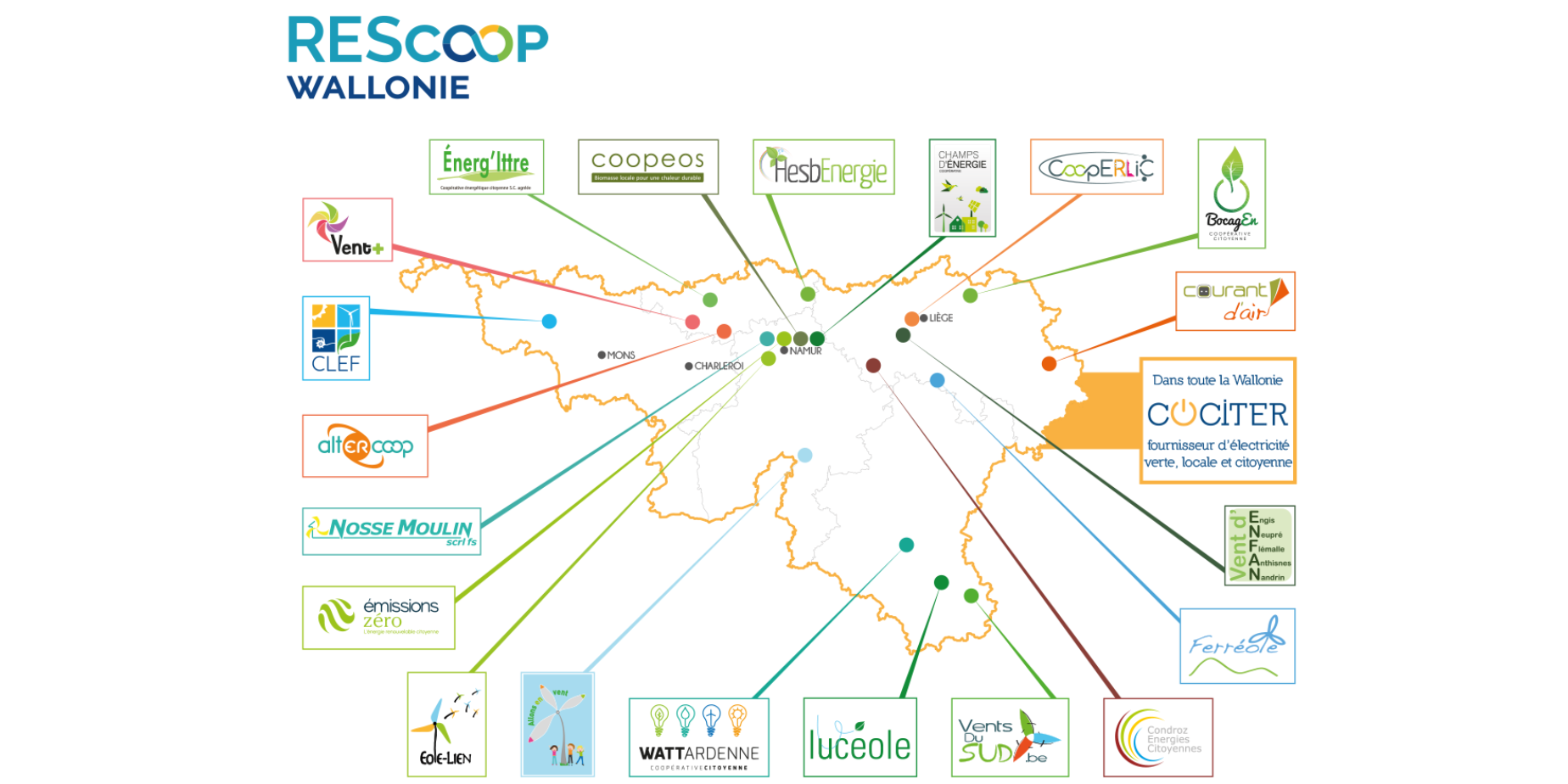

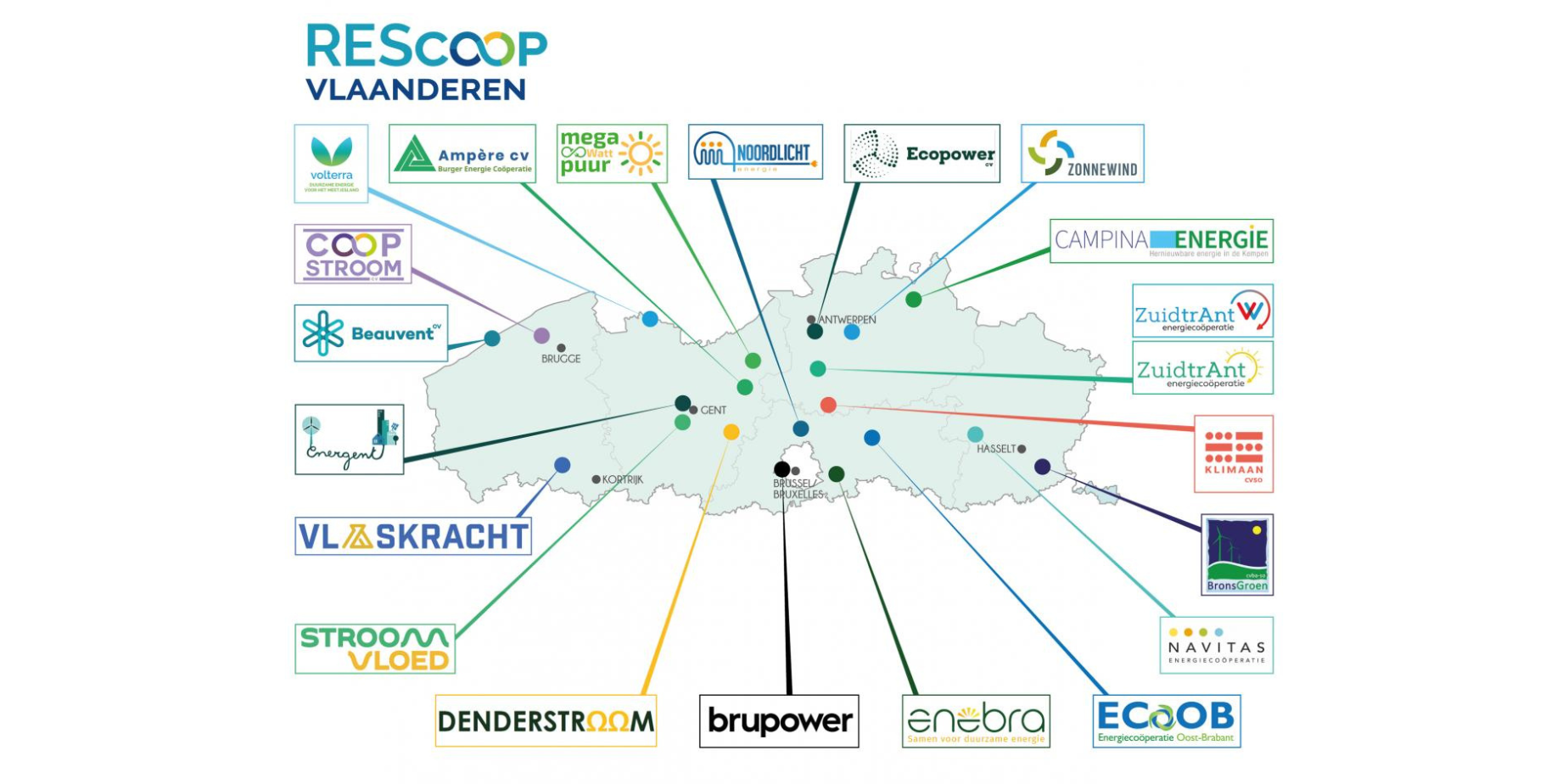

C’est sympathique, mais ce n’est pas tout : les coopératives d’électricité jouent un rôle important dans la transition énergétique et dans l’ancrage de l’énergie locale. Pour en savoir plus, nous avons consulté Tom Willems qui monte des projets au sein de la coopérative Ecopower depuis quinze ans. C’est toutefois en tant que président de la toute nouvelle coopérative Seacoop, qui a réuni 34 coopératives citoyennes pour produire de l’énergie éolienne en mer, qu’il a répondu à nos questions.

Revenons un instant sur la crise énergétique : comment êtes-vous parvenus à maintenir des prix raisonnables pour l’électricité alors que les factures sont montées en flèche lors de l’invasion de l’Ukraine ?

Tom Willems : « Pendant cette période, beaucoup de gens ont compris comment fonctionne le modèle de la coopérative. Nous faisons deux choses : produire et fournir de l’électricité. Dans le cadre de la production, nous visons un rendement correct parce que nous avons besoin de capitaux pour construire de nouvelles installations. En revanche, pour la fourniture d’énergie, nous appliquons un prix qui couvre les coûts, alors que les autres fournisseurs sont nombreux à vouloir tirer des bénéfices de cette activité. Cela dit, nous ne pouvons pas totalement dissocier nos tarifs du marché de l’électricité étant donné que nos clients ont également besoin d’énergie lorsque nos éoliennes sont à l’arrêt par manque de vent. Dans ce cas, nous devons acheter de l’électricité sur le marché. Actuellement, un quart de notre électricité vient du marché, de sorte que lorsque les prix grimpent, cela a bel et bien un impact sur notre tarif. Et inversement, lorsque nous produisons plus que ce que nos clients consomment, nous revendons le surplus au marché ».

Les coopératives ont également une autre approche des bénéfices ?

Tom Willems : « Effectivement, nous acceptons de distribuer un dividende limité, mais ce n’est pas un but en soi. Chez nous, les petits actionnaires constituent également la clientèle, et ce qui les intéresse avant tout, c’est la qualité du service. Les bénéfices réalisés par les coopératives d’électricité sont en premier lieu réaffectés à de nouveaux investissements. Par ailleurs, ils servent aussi à soutenir des projets sociaux. Il existe par exemple des coopératives qui s’impliquent dans les vélos ou les voitures partagés, ou qui donnent des conseils sur la rénovation éco-énergétique. Ecopower, par exemple, travaille autour de la précarité énergétique, avec un projet à Eeklo pour des personnes qui se trouvent sur liste noire et ne peuvent s’adresser qu’à un fournisseur par défaut, à des tarifs élevés. Leur part, qui coûte 250 euros, peut-être préfinancée par la ville. Les bénéficiaires peuvent ensuite rembourser ce montant par des paiements étalés sur cinq ans, ce qui revient à 3,5 euros sur leur facture mensuelle d’électricité ».

Les premières coopératives d’électricité ont été créées à la fin des années 90. À quel besoin répondiez-vous à l’époque ?

Tom Willems : « À cette époque, les grands acteurs du marché de l’énergie ne croyaient pas encore dans l’énergie renouvelable. Ils misaient tout sur les grandes centrales à combustibles fossiles. Mais il y avait aussi des personnes comme vous et moi qui pensaient qu’il était possible de faire les choses autrement, en émettant moins de CO2, en dépendant moins des combustibles fossiles et en jouissant de plus de contrôle et d’autonomie. Pour l’énergie éolienne, il n’y aurait pas beaucoup de sens à installer de petites éoliennes individuelles sur tous les toits ; il est préférable de réunir 2.000 personnes pour investir dans une seule grande éolienne. C’est comme ça qu’une première coopérative d’électricité a vu le jour. Aujourd’hui, l’énergie renouvelable est devenue un gros business, et même Engie ne veut plus investir dans des centrales nucléaires, mais dans l’éolien marin.

Si nous jouons un rôle de pionnier dans la transition énergétique, c'est aussi parce que nous créons un socle solide pour le développement de l’énergie verte : voir une société installer des éoliennes dans le quartier pour faire du profit, sans se soucier des riverains, c’est hors de question pour la plupart des gens. En revanche, on rencontre beaucoup moins de résistance lorsque ces mêmes riverains peuvent devenir copropriétaires de l’éolienne. On aboutit ainsi à un projet éolien qui rassemble les gens au lieu de les diviser ».

Pourquoi voulez-vous produire de l’électricité en mer ?

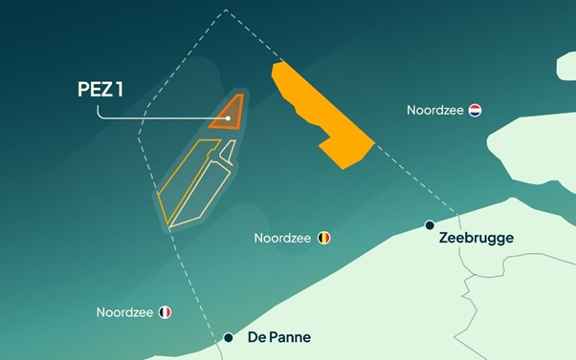

Tom Willems : « Il devient de plus en plus difficile de développer des projets éoliens sur la terre ferme : les terrains adaptés qui existent encore sont des propriétés privées que les acteurs commerciaux s’accaparent. En mer, en revanche, les décisions relèvent des autorités fédérales. Et pour l’octroi de nouvelles concessions, l’un des critères est la « participation citoyenne » qui représente 10 points sur 100. Dans le cadre de l’appel d’offre pour la zone Princesse Élisabeth 1 en mer du Nord, SeaCoop a conclu un partenariat avec Haddock Wind, un consortium d’acteurs ayant de l’expérience dans l’off-shore et fortement ancrés en Belgique.

Parallèlement, nous avons pu prendre une participation dans un parc éolien existant en mer du Nord, en l’occurrence North Wind, par le biais de son actionnaire principal Aspiravi Offshore. En mer, nous avons donc l’opportunité d’investir dans des capacités de production supplémentaires dont nous avons grandement besoin ! À un certain moment de la crise énergétique, nous avons dû cesser d’accepter des clients parce que la demande était trop élevée – et si nous devons acheter trop d’électricité, nous passons à côté de notre cible. En étant très actifs en mer, nous pouvons satisfaire une plus grande clientèle. Si nous parvenons à investir prochainement dans la nouvelle Zone Princesse Élisabeth 1, nous pourrons fournir un tiers d’électricité de plus en 2030 ».

Est-il également possible d’acheter des actions de Seacoop, ou uniquement celles des coopératives participantes ?

« Il n’est pas possible d’acheter des actions de Seacoop, mais uniquement celles des coopératives créées par Seacoop. C’est lié au mode de gestion : pour les coopératives participantes, l’investissement actuel de Seacoop dans Northwind et l’appel d’offre pour la Zone Princesse Élisabeth sont des projets parmi d’autres, ce qui leur permet de diversifier et de répartir les risques. Pour Ecopower, le montant actuellement investi par SeaCoop dans l’offshore ne dépasse pas l’investissement pour un nouveau parc éolien sur la terre ferme. Pour les plus petits membres de SeaCoop, cette contribution est comparable à l’investissement dans un grand parc solaire. Cela permet aux communautés d’énergie renouvelable de professionnaliser davantage leurs opérations et renforcer leurs services, ce qui est précisément l’objectif poursuivi par le gouvernement fédéral avec ses mesures de soutien. »

Pour conclure, quels sont vos principaux défis dans le cadre de la transition énergétique, en général et pour les coopératives d’électricité en particulier ?

« Il est urgent de faire passer la transition énergétique à la vitesse supérieure. Si l’énergie solaire a le vent en poupe, l’éolien sur la terre ferme s’essouffle. C’est pourquoi l’éolien en mer suscite tant d’intérêt. Ensuite, il faut tenir compte de l’électrification : le nombre de voitures, appareils de chauffage et autres n’utilisant plus d’énergie fossile mais de l’électricité verte produite de façon décentralisée ne cesse d’augmenter. Cela requiert des lignes à haute tension renforcées et des réseaux de distribution plus intelligents. À défaut, des zones entières du pays ne pourront plus accepter ni d’entreprises ni d’énergie renouvelable supplémentaires par manque de capacité du réseau.

Il y a par ailleurs un enjeu géostratégique : sauf erreur, l’énergie est un produit de base sur lequel nous voulons garder le contrôle, non ? La meilleure façon de le faire, c’est de faire en sorte que l’énergie reste entre les mains des utilisateurs – ce qui est précisément l’objectif du modèle coopératif. En effet, même les communes actionnaires pourraient être tentées de vendre au plus offrant leurs participations dans la production ou la distribution d’énergie. C’est ce qui s’est passé pour Eneco, qui appartenait au début à des communes néerlandaises et qui est à présent détenu par des actionnaires japonais. Est-ce cela qu’on souhaite pour les produits de base ? À notre avis, non ! Cette électricité que nous produisons chez nous, c’est notre énergie, et nous voulons la conserver chez nous ».

Merci pour votre commentaire!

Confirmez votre commentaire et cliquant sur le lien que vous avez reçu par e-mail